Maxime Real Del Sarte, né en 1888, sculpteur, est le fondateur des « camelots du Roi » de L’Action Française. Il se fait remarquer dès le début du XXèmesiècle par divers coups d’éclat, se présentant à l’audience solennelle de rentrée de la Cour de Cassation en 1908 et, apostrophant les magistrats, les accusant de « forfaiture » à propos du dernier pourvoi de l'affaire Dreyfus ; participant au concert de sifflets qui ne cessèrent d'accompagner le cortège officiel de la panthéonisation de Zola ou participant à une tentative d’invasion du Sénat aux cris de « A mort la République ! ». Catholique fervent, c’est un admirateur de Jeanne d’Arc qui s’en prend, avec d’autres, à Amédée Thalamas – professeur d’histoire à La Sorbonne dispensant un cours à propos de l’héroïne qui ne plait pas à L’Action Française –, lui administrant même une fessée, ce qui lui vaut dix mois d’emprisonnement. Blessé aux Éparges, sur le front de Verdun, le

↧

Qui remarque la statue de Jeanne d’Arc, place Fournier à Limoges?

↧

Le mystère des statues disparues de Limoges

Le Chêne et le Roseau, d'après Jean de La Fontaine, au Jardin d'Orsay puis au Jardin de l'Evêché

Comme les autres villes, Limoges a été, est toujours, agrémentée de statues diverses et variées, de plus ou moins grande importance et signification. J'ai ici même déjà évoqué la statue de Jeanne d'Arc de Maxime Real Del Sarte, place Fournier. Il y a la Vienne et le Taurion, au Champ de Juillet (ci-dessous), et tant d'autres! Des bas-reliefs, les monuments aux morts, les sculptures de bâtiments (comme la gare des Bénédictins ou l'Hôtel-de-Ville), ou certaines au cimetière de Louyat, et même les créations contemporaines pas très belles installées aux entrées des collèges des années 1960 et 70 (qui dépendent aujourd'hui des Conseils généraux) auxquelles on préfère sans nul doute la statue de Gay-Lussac située à l'entrée de celui-ci et dont la tradition veut que l'on touche le pied droit par exemple pour réussir au bac. Il y a encore la pietà de la place Saint-Aurélien, les statues des églises et chapelles, celles protégées par diverses niches...

La place Jourdan accueille plusieurs statues dont, depuis 1963,

celles du monument aux morts de 14-18 (détails ci-dessous (c) L. Bourdelas),

qui auraient sans doute besoin d'une restauration

celles du monument aux morts de 14-18 (détails ci-dessous (c) L. Bourdelas),

qui auraient sans doute besoin d'une restauration

Place Jourdan(c) L. Bourdelas

Cimetière de Louyat (c) L. Bourdelas

Statue au-dessus de la porte d'une écurie, maison privée, quartier des Emailleurs

Et puis il y a les statues "disparues" pour diverses raisons. Ainsi de celles démontées par les nazis pour alimenter leurs réserves de fonte. Celles détruites pour des raisons sans doute esthétiques, comme cette fontaine horrible qui "orna" un temps la rue du Consulat (voir ci-dessous).

L'enlèvement, au profit des nazis, de la statue de Gay-Lussac,

place d'Aine (c) Paul Colmar/Histoire de Limoges, Geste Editions, 2014

Dessin paru dans la revue Analogie n° 9, avril 1987, avec le texte suivant,

extrait de l'article "Limoges au vitriol", un poil ironique à propos des années Longequeue finissantes,

écrit par Jérôme Dugland:

"on admirera place des Bancs entre les anciennes maisons à colombages restaurées

un ouvrage cubique qui frappe l'attention: audacieuse rencontre, voire télescopage

des styles, il s'agit d'une fontaine que les limougeauds ébahis verront chaque

année se parer des splendeurs de l'hiver; ils retrouveront d'ailleurs

l'évènement célébré comme il se doit à la une de leurs quotidiens régionaux."

extrait de l'article "Limoges au vitriol", un poil ironique à propos des années Longequeue finissantes,

écrit par Jérôme Dugland:

"on admirera place des Bancs entre les anciennes maisons à colombages restaurées

un ouvrage cubique qui frappe l'attention: audacieuse rencontre, voire télescopage

des styles, il s'agit d'une fontaine que les limougeauds ébahis verront chaque

année se parer des splendeurs de l'hiver; ils retrouveront d'ailleurs

l'évènement célébré comme il se doit à la une de leurs quotidiens régionaux."

Et puis il y a celles enlevées dans le cadre de modification urbanistique ou d'aménagement et jamais retrouvées. Celles mises de côté en raison de leur état mais jamais revenues. Celles "oubliées" ou "disparues", enfin, mystérieusement. On pense bien entendu au Chêne et au Roseau qui aurait été déplacé au moment des travaux au Musée des Beaux-Arts de Limoges, entreposé dans un hangar mais pour l'instant non réapparu. La partie supérieure, également, du monument dédié au Dr François Chénieux, maire (de droite) de Limoges, longtemps entreposé devant l'Hôtel-de-Ville et l'ancien hôpital (le bas-relief étant dans le hall d'accueil de la nouvelle clinique Chénieux). A son sujet, certains parlent de vol.

Le monument à Chénieux (c) photothèque Paul Colmar

Un jour que mon père - qui habite à côté - demandait à un adjoint au maire pourtant féru d'histoire ce qu'était devenue la statue de Pan jouant de sa flûte qui ornait la place Maison-Dieu jusque dans les années 1970 (et que je saluais moi-même tous les matins en partant au collège), celui-ci osa lui répondre qu'il n'y en avait jamais eu! La statue occupait pourtant l'emplacement d'une fontaine en céramique de Camille Tharaud, elle-même disparue. Il faut croire que les oeuvres de Tharaud étaient recherchées, puisque ses panneaux décoratifs initialement installés dans les boiseries du hall de la gare des Bénédictins ont aussi disparu (le mobilier en bois ayant été enlevé en 1979).

Autre disparition signalée: Daphnis - fils d'Hermès et d'une nymphe, qui aurait appris à Pan à jouer de la flûte -, statue située square Pierre-Leroux au bas de la rue Turgot. Dans Le Populaire du Centre, Michel Toulet, le dynamique président de Renaissance du Vieux Limoges, a déploré, le 14 janvier 2015, d'autres disparitions, outre celles que nous citons ici: le "Tireur d'épine", le "Peintre sur porcelaine" place Marceau, le grand Christ en croix avenue Beaudin...

Autre disparition signalée: Daphnis - fils d'Hermès et d'une nymphe, qui aurait appris à Pan à jouer de la flûte -, statue située square Pierre-Leroux au bas de la rue Turgot. Dans Le Populaire du Centre, Michel Toulet, le dynamique président de Renaissance du Vieux Limoges, a déploré, le 14 janvier 2015, d'autres disparitions, outre celles que nous citons ici: le "Tireur d'épine", le "Peintre sur porcelaine" place Marceau, le grand Christ en croix avenue Beaudin...

On ose croire qu'il ne s'agit que de négligence, et pas d'intention... Michel Toulet - encore lui - vient de consacrer, dans le bulletin n° 72 de l'association (37 rue Adrien Tixier, 87 100 Limoges, 5 euros), un captivant article au vandalisme de 1814-1913, dont on attend avec intérêt la suite, plus contemporaine... Il y livre un document incroyable que je vous invite à découvrir par vous-même: il nous apprend que la municipalité Labussière songea un temps à démolir le pont Saint-Etienne, ce que justifia ainsi Léon Betoulle, le futur maire: "le Passé ne saurait suffire, il faut vivre avec le Présent et envisager l'Avenir!" C'est finalement François Chénieux (dont le buste a disparu...) qui accepta le classement du pont comme Monument Historique! Une idéologie"moderniste"était à l'oeuvre, qui fit encore des ravages les décennies suivantes. Mais le médaillon de Betoulle (qui vota les pleins pouvoirs à Pétain...) est bien toujours en place, face à la salle du conseil municipal.

Le monument à Léon Betoulle le jour du conseil municipal qui

vit l'élection d'Emile-Roger Lombertie au fauteuil de maire au printemps 2014

(c) L. Bourdelas

Maintenant, que faire? On attend bien évidemment de nos édiles qu'ils fassent le maximum pour savoir ce qui se trouve exactement dans les différents entrepôts et propriétés municipales de la ville - à défaut de pouvoir définir avec précision qui sont les responsables de ces disparitions. Si nous savons que Le Chêne et le Roseau a été vu il n'y pas si longtemps, ce devrait être assez facile de le retrouver! Après, il s'agira d'opérer les restaurations qui s'imposent et de montrer à nouveau aux habitants de Limoges ce patrimoine qui leur appartient. De plus, afin d'éviter que ce genre de choses déplorables se reproduisent, il serait bon qu'un inventaire sérieux des oeuvres d'arts, statues, etc. (hors musées ou Bfm) soit réalisé (certes, diverses études, comme celles liées à la Z.P.P.A.U.P. ou au plan d'urbanisme ont posé des jalons, mais il faut entreprendre un travail plus exhaustif). Bien entendu, Limoges "ville d'art et d'histoire", a tout à y gagner, toute valorisation de ce patrimoine profitant à la mise en valeur touristique de la cité.

↧

↧

Je me souviens aussi de cette statue au jardin de l'Evêché, à Limoges

↧

Il faut protéger la mosaïque Lecomte-Chaulet place des Bancs à Limoges!

Elle est place des Bancs, côté rue, devant un magasin de vêtements. Elle est belle, mais elle s'abîme doucement. Il ne faudrait pas grand chose pour la restaurer et la protéger avant qu'il ne soit trop tard...

Le nom qui y est écrit n'est pas n'importe lequel...

En effet, sous l'Occupation, le mouvement de résistance Franc-Tireur s’est organisé sous la direction d’Edgar-Eugène Lecomte-Chaulet, marchand de tissus place des Bancs, avec l’aide de son fils Robert-Jean. Parmi les membres du réseau, Arsène Bonneaud, professeur à l’Ecole de médecine de Limoges révoqué par Vichy (mort en déportation à Buchenwald), secondé par Maurice Rougerie, instituteur – père de René, lui-même résistant et futur célèbre éditeur de poésie. Pierre Lavaurs, entrepreneur, gérait la réception du journal Franc-Tireur(2 000 exemplaires distribués en 1943).

Pendant la guerre, mon grand-père Marcel Vinoy, en liaison avec Lecomte-Chaulet, imprimait des faux papiers dans les souterrains de la place, avec lesquels son magasin de vins communiquait...

Lecomte-Chaulet. A droite: ma grand-mère Rose et ma mère Françoise.

Ma mère dans la décapotable de Lecomte-Chaulet, après la Libération

↧

Petit frémissement des candidatures d'union républicaine en Haute-Vienne

La stratégie actuelle est au battage médiatique autour du Front National: c'est bon pour les médias et, semble-t-il, bon politiquement pour un exécutif impopulaire qui cherche à (re)trouver à bon compte un vernis de gauche, après tant de promesses non tenues et de déceptions. Il y a certes des raisons d'être inquiet, y compris en Limousin! Les idées d'extrême-droite et le programme du F.N. ne pouvant que conduire dans le mur - et l'on sait que parmi ses électeurs, il y a ceux qui expriment une protestation et ceux qui adhèrent (il n'y a qu'à lire certaines déclarations publiées par certains candidats sur les réseaux sociaux - ce n'est pas pour rien que le MRAP et l'UEJF viennent de porter plainte contre certains d'entre eux, notamment à Limoges). Cette surmédiatisation - excessive - va porter ses fruits, toute comme l'abstention des déçus du précédent et de l'actuel quinquennats. Si la France se "fracasse" ce sera d'abord à cause de ces déceptions. Mais avant elle, c'est semble-t-il le P.S. qui va se "fracasser", ce qu'il a commencé à faire, en Haute-Vienne, avec la perte de Limoges et d'un sénateur (et pas n'importe lequel: le 1er secrétaire départemental).

Alors, certaines initiatives passent plus ou moins inaperçues, ainsi ces candidatures qui réunissent des candidats soutenus à la fois par le Parti Radical et le Parti Radical de Gauche. Ce fut le cas à l'occasion des sénatoriales avec Jean-Marc Gabouty et Monique Boulestin - duo gagnant. C'est le cas à l'occasion des départementales avec Christine de Neuville et Alexandre Bara dans le canton d'Eymoutiers, face à trois listes de gauche, dont deux à l'extrême-gauche (!).

Ceux qui ont été étonnés par cette alliance, contrairement aux grands électeurs qui ont élu J.M. Gabouty, ceux qui ont parlé de "traîtrise"à propos de Monique Boulestin, hormis le fait qu'ils n'ont guère été politiquement clairvoyants, manquent sans doute à la fois de subtilité et de connaissances historiques. Et même Le Populaire du Centre qui a simplifié les candidats du canton d'Eymoutiers en "candidats de droite" a sans doute été vite en besogne. En effet, lorsque le P.R.G. s'allie avec le P.S., personne ne parle de candidats de droite ni de traîtrise... En fait, cette "union républicaine" est plutôt, politiquement et localement, une renaissance d'un Centre radical, plutôt logique historiquement.

A ceux qui ne connaîtraient pas ou auraient oublié les apports du radicalisme historique à la démocratie et à la République, je conseille la lecture de ces rappels:

Souvent divisé et éparpillé, le Centre pourrait cependant être une alternative locale et nationale, permettant d'échapper à l'hystérisation actuelle de la politique, si tant est qu'il réussisse un jour à vaincre ses divisions, celles qui éloignent le centre-droit du centre-gauche. Les Verts ont fait le choix - par ailleurs discutable et discuté - de s'allier en Haute-Vienne avec le Front de Gauche, mais le Centre a lui-même des préoccupations écologiques - les candidats du canton d'Eymoutiers sont d'ailleurs soutenus par Génération Ecologie, dont les fondateurs (Brice Lalonde, Haroun Tazieff, Jean-Louis Borloo, Noël Mamère, Yves Pietrasanta, etc.) avaient fait leurs preuves de militants de l'environnement (voir ci-dessous).

Mais en France - lisons Mona Ozouf à ce sujet - depuis la Révolution Française, la tradition politique veut que l'on s'écharpe aux extrêmes et que l'on cultive la culture de l'affrontement au détriment de celle du consensus. Et rien ne dit que ceux qui se déplaceront pour aller voter ne choisiront pas l'extrême-droite plutôt que le Centre...

↧

↧

Henri Pena-Ruiz était à Limoges le 16 mars 2015 pour évoquer la laïcité

Il y a peu, le philosophe (agrégé, docteur d’Etat) Henri Pena-Ruiz était à l’ESPE de Limoges, dans le cadre des Journées philosophiques organisées cette année sur le thème captivant des religions. Devant un auditoire nombreux de jeunes se destinant au métier d’enseignant, de professeurs de philosophie et de quelques professeurs d’histoire-géographie-éducation civique, il a prononcé une conférence sur la laïcité, introduite par un hommage à ses amis disparus de Charlie Hebdo et non exempte de quelques propos polémiques (il milite en effet pour le Front de Gauche – on n’est pas obligé de penser comme lui qu’une VIème République serait plus laïque que l’actuelle…). Son intervention, émaillée de belles citations de poètes comme Hugo ou Aragon[1], s’est structurée en trois parties : historique – avec une tentative de démonstration par l’absurde de nécessité d’un Etat laïque –, philosophique et juridique ou, en tout cas, législative, sous les auspices d’Edgar Morin qui déplore qu’il y a un manque de régénération « historique » (les sources) de la laïcité.

Henri Pena-Ruiz a souhaité montrer comment, lorsqu’un Etat n’est pas laïque, c’est-à-dire lorsqu’il n’est pas dissocié de la religion, ou même lorsqu’il se mêle de la sphère privée (ce qui est d’ailleurs l’une des constantes du totalitarisme), la liberté individuelle ne peut s’épanouir, l’ « hérétique » ou celui soupçonné d’être tel étant menacé de mise à l’écart, d’emprisonnement ou même de mort. Ce fut le cas, indique le philosophe, des premiers chrétiens jetés aux lions par les empereurs romains. Henri Pena-Ruiz cite d’autres exemples : la croisade contre le catharisme jugé hérétique par l’Eglise catholique (dont il n’évoque malheureusement pas l’aspect politique) ; la Saint-Barthélémy le 24 août 1572 qui voit le massacre de protestants par les extrémistes catholiques (Pena-Ruiz en attribue sans doute à tort l’ordre au roi de France qui, au contraire, essaya d’après ce que l’on en sait d’interrompre les crimes) ; l’affaire Calas (1761) qui vit celui-ci, protestant, être accusé d’avoir tué son fils qui aurait voulu se convertir au catholicisme et être supplicié puis exécuté ; l’affaire du chevalier de La Barre (1766), âgé de 20 ans, supplicié et exécuté pour blasphème et sacrilège.

Dans les deux derniers cas, Pena-Ruiz rappelle le rôle joué par le philosophe Voltaire, dont François-Jean Lefebvre de La Barre était d’ailleurs un lecteur (son acte d’accusation précise qu’il détenait des « livres infâmes » dont le Dictionnaire philosophique et lorsqu’il est ensuite jeté au bûcher un exemplaire du livre est cloué sur son torse). Voltaire prend la défense du chevalier après coup, démonte les accusations, fait arrêter les poursuites contre les co-accusés. De même Voltaire avait-il réussi à faire réviser le procès de Calas et à obtenir un arrêt qui le déclarait innocent et réhabilitait sa mémoire. C’est à cette occasion qu’il écrivit son traité sur la tolérance (1763). Voltaire y invite à la tolérance entre les religions et prend pour cible le fanatisme religieux et présente un réquisitoire contre les superstitions religieuses.

Henri Pena-Ruiz évoque aussi l’Edit de Nantes signé le 30 avril 1598 par le roi Henri IV, qui est d’abord un édit de pacification fondé sur une amnistie générale suite aux guerres de religion, et un édit de tolérance qui assure la coexistence religieuse entre catholiques et protestants. Si l’édit est vu par les historiens comme un texte renforçant l’autorité royale et l’annonce de deux nouveaux principes : la liberté de conscience et la sûreté des personnes et du domicile, Pena-Ruiz s’attarde sur le mot tolérance, de tolerare (supporter, en latin). Pour lui, le mot implique qu’un « dominant » - le roi – supporte chez ses « dominés » - ses sujets – une autre religion que la sienne (ce qui n’est pas encore la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « les hommes naissent libres et égaux en droits »). Par ailleurs, Louis XIV révoqua l’Edit en 1685.

Hormis Voltaire, Henri Pena-Ruiz évoque, lorsqu’il est question d’Henri IV, la figure de Michel de L’Hospital (1506-1573), partisan de la tolérance civile, qui ne put empêcher l’intolérance religieuse. Il cite évidemment également Michel de Montaigne et surtout Baruch Spinoza (1632-1677), parmi les premiers philosophes à s’atteler à une exégèse rationaliste de la Biblequi l’amène à formuler la distinction entre le croire et le savoir (Traité Théologico-Politique, I, 1670). Pena-Ruiz souligne chez lui le découplage entre religion et puissance publique. De même cite-t-il John Locke (1632-1704), influencé par les théologiens baptistes. « L'Etat, selon mes idées, est une société d'hommes instituée dans la seule vue de l'établissement, de la conservation et de l'avancement de leurs intérêts civils. J'appelle intérêts civils, la vie, la liberté, la santé du corps ; la possession des biens extérieurs, tels que sont l'argent, les terres, les maisons, les meubles, et autres choses de cette nature. Il est du devoir du magistrat civil d'assurer, par l'exécution impartiale de lois équitables, à tout le peuple en général, et à chacun de ses sujets en particulier, la possession légitime de toutes les choses qui regardent cette vie. » Il ajoute, pour bien délimiter les frontières de chaque « compétence » (civile et ecclésiastique) : « La juridiction du magistrat temporel se termine à ces biens temporels, tout pouvoir civil est borné à l'unique soin de les maintenir et de travailler à leur augmentation, sans qu'il puisse ni ne doive s'étendre jusques au salut des âmes. » Pena-Ruiz cite Rousseau écrivant que la loi doit être l’expression de la volonté générale, indépendamment de la diversité des intérêts particuliers et des croyances de chacun.

Pena-Ruiz souligne que l’Etat n’a plus à dicter un modèle d’accomplissement, la res private n’est pas la res publica. Il souligne que l’Etat n’a pas à se mêler de la sphère privée, sinon, le totalitarisme advient. Henri Peña-Ruiz classe la croyance religieuse au rang des « options spirituelles », au même titre que l'agnosticisme et l'athéisme. Militant pour une égalité de traitement des convictions personnelles, il refuse tout privilège public accordé à la religion, de même que tout privilège public qui pourrait être accordé à l'athéisme. Le respect de la sphère privée des personnes implique que l'État s'abstienne de valoriser toute croyance particulière. Il condamne ainsi le régime concordataire en Alsace-Moselle qui, depuis Napoléon Ier, reconnaît et organise les cultes catholique, luthérien, réformé et israélite et permet à l'État de salarier les ministres de ces cultes et constitue donc une exception à la séparation des Églises et de l'État. En revanche, répondant à une question, il estime que le calendrier français est le fruit de l’histoire – avec des jours fériés d’origine chrétienne et d’autres républicaine) – et qu’il n’est pas pertinent de vouloir le modifier.

La loi doit garantir la concorde républicaine, la liberté de conscience, l’égalité des droits et l’universalité, source de fraternité. Les valeurs républicaines, dont la laïcité (source d’émancipation), sont des valeurs universelles.

Le philosophe souligne la nécessité de services publics et laïcs dans la République (Santé, Justice, Ecole…). Henri Peña-Ruiz, définit l'essence de l’Ecole dans une perspective à la fois « humaniste et républicaine », qui se veut fidèle aux Lumières, en particulier à Condorcet, auteur de L’instruction publique et la naissance du citoyen[2]. Selon le mot de Bachelard, qu’il cite, « l'École n'est pas pour la société, mais la société pour l'École ». Henri Peña-Ruiz s'en prend aux slogans mystificateurs et dévastateurs du pédagogisme, qu'il distingue de la pédagogie, comme placer l'élève au centre du système éducatif, ou encore l'impératif de transdisciplinarité. Il s’oppose à l’intrusion de la société dans l’Ecole (religions, économie, publicité…), souhaitant que celle-ci demeure, malgré les difficultés, un sanctuaire. Reprenant un mot de Régis Debray, il affirme que « la République a besoin de citoyens incommodes » qu’il appartient aux enseignants de former, ceux-ci devant apporter la culture aux élèves. Tout ceci impliquant la restauration de l’autorité du magister (et non du dominus). Répondant à une question, Henri Pena-Ruiz indique qu’il faut plutôt qu’enseigner le fait religieux à l’école, parler de toutes les formes de spiritualité, des mythes fondateurs et aussi de l’athéisme.

↧

Vendredi 3 avril 2015: interprétations électorales limousines

↧

Le 30 mars dans la soirée, retrouvez sur ce blog une analyse des élections départementales en Haute-Vienne

↧

Le nouveau Conseil départemental de la Haute-Vienne présidé par Jean-Claude Leblois (P.S.)

Au centre: Jean-Claude Leblois, à droite: Alain Rodet

(document électoral: Saint-Léonard c'est vous)

S'il pourrait sembler à ceux qui ne sont pas assez attentifs que "rien ne change", puisque le Parti Socialiste, contrairement à la Creuse et la Corrèze, conserve la Haute-Vienne dans son giron, le scrutin départemental (puisqu'il n'est plus question d'élections "cantonales" et de Conseil général) qui vient d'avoir lieu est riche d'enseignements. Il s'est déroulé dans un contexte national que l'excellent Guy Konopnicki a bien résumé dans Marianne (3 au 9 avril 2015) dans un article intitulé "la gauche meurt d'insignifiance": "ayant perdu, depuis longtemps, les bases sociales qui justifiaient son existence et ses combats, la gauche contemple avec effroi sa défaite." Il faut dire que la gauche gouvernementale a effectivement considérablement déçu, elle qui disposait pourtant de la majorité presque partout en 2012, en particulier à l'Elysée, au Sénat et à l'Assemblée (c'est dire si elle disposait de tous les leviers nécessaires à la mise en oeuvre du changement promis pour "maintenant"). C'est donc la droite qui a gagné très largement les élections départementales, dans un contexte par ailleurs très favorable au F.N.

Notons pour commencer que suite au départ de Marie-Françoise Pérol-Dumont, devenue sénatrice P.S., dont on a reconnu qu'elle laissait des finances saines, c'est Jean-Claude Leblois (principal de collège à la retraite - ce qui prouve que même au P.S. - mais on le savait déjà - on n'est pas pour la retraite politique à 61 ans...) qui lui succède, la Haute-Vienne rejoignant ainsi l'immense majorité des départements dirigés par un homme. On a lu, à ce sujet, l'intéressant article de Julie Carnis dans Libération:

Loi sur la parité oblige, on note toutefois qu'Annick Morizio est 1ère vice-présidente (et l'on se félicite aussi que Gülsen Yildirim soit la 5ème vice-présidente).

D'abord, souvenons-nous que si rien, au moment de l'élection présidentielle, ne laissait présager la réforme territoriale (et sans consultation) des régions, la suppression des départements avait été annoncée par Manuel Valls dans son discours de politique générale à l'Assemblée, pour l'horizon 2021. Devait suivre, comme l'Exécutif nous y a habitués depuis 2012, une valse-hésitation sur le sujet, dont a rendu compte le JDD:

Si l'on analyse le scrutin, on note qu'à cause du redécoupage électoral des cantons, c'est le Groupe Front de Gauche (PCF-ADS-DVG) le grand perdant des élections, qui ne détient plus que 2 cantons (au lieu de 11 auparavant): Eymoutiers et Saint-Junien - où Pierre Allard, ADS, était allié avec Sylvie Tuyéras, PCF. Cette évolution est par ailleurs conforme à l'évolution nationale. L'alternative qui a éloigné Europe Ecologie Les Verts loin du P.S. à la "gauche de la gauche" ne semble pas avoir porté ses fruits. Si les élus FdG semblent avoir accordé leurs voix au nouveau président socialiste, ils ne siégeront pas au sein de la majorité, ce qui semble cohérent.

J'avais attiré l'attention, ici-même, sur l'apparition de candidatures estampillées "Union républicaine", associant notamment radicaux de gauche et de droite.On a constaté également des candidatures se voulant "citoyennes", c'est-à-dire hors partis dans l'esprit des candidats, issues de la tentative de Stéphane Bobin de monter une liste pour les municipales de 2014 à Limoges. Les scores obtenus, bien que faibles, sont loin d'être négligeables.

Sans nul doute, bien que n'ayant aucun élu, le Front National est un gagnant de ces élections, ce qu'il avait déjà amorcé, comme nous l'avions souligné ici-même, lors des dernières cantonales et lors des municipales. Près de 28 000 électeurs l'ont choisi lors de ce scrutin, peut-être par rejet de la politique menée par l'UMP puis le PS sur le plan national, sans doute à cause de diverses inquiétudes sociales nourries par l'exclusion (désormais bien visible géographiquement, par exemple à La Bastide) et le sentiment d'abandon - nous y reviendrons sous peu -, mais sans nul doute aussi par adhésion à des idées désormais bien affirmées et bien comprises par les électeurs ("préférence nationale", sortie de l'euro, etc.). Le fait que le candidat Jérémy Aycart ait fait l’objet d’une plainte de la part de SOS Racisme et de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) pour avoir tenu sur les réseaux sociaux des propos incitant à la haine raciale selon les deux associations, n'a pas effarouché les électeurs F.N. (déjà habitués, par exemple, aux dérapages de Jean-Marie Le Pen, président "d'honneur" du parti). Lors d'une intéressante rencontre au Café littéraire de Limoges, intitulée "la carte & le territoire en Limousin interprétations électorales", le géographe Thierry Moreau et les historiens Vincent Brousse et Philippe Grandcoing ont proposé une analyse très fine notamment des cantons et même des bureaux ayant voté F.N., le bas de la ZUP de L'Aurence, Beaubreuil, La Bastide, les Homérides ou Beaune-les-Mines, montrant comment des habitants de pavillons et de lotissements, peuvent se sentir, sans doute, déclassés, et choisir ce vote. De même se sont-il interrogé sur l'influence sur le scrutin des questions de la carte scolaire ou du tracé de la très hypothétique LGV...

En dehors du F.N., l'autre progression notable est celle de la droite, en particulier en urbain et péri-urbain - si l'on excepte cette incongruité consternante des deux binômes ayant oublié de s'inscrire à temps pour le 2nd tour (sur twitter, Emile-Roger Lombertie, le maire UMP de Limoges, a sobrement commenté: "c'est une réalité deux événements malheureux et indépendants nous privent deuxième tour sur Limoges Isle et Limoges le Palais") ! 12 élus pour le Groupe Union de la Droite (UMP UDI DVD MODEM SE), parmi lesquels des élus limougeauds, comme Sarah Gentil, Christian Hanus ou Rémy Viroulaud. Lors de la précédente mandature, la droite n'avait que 4 sièges...

Quant au Parti Socialiste, il apparaît comme le gagnant, puisqu'il dispose de 26 élus, de la majorité absolue et donc du président Leblois.On peut penser que les candidatures F.N. au deuxième tour lui ont facilité la victoire. Vincent Brousse a noté la bonne campagne du parti en milieu rural. La surprise n'est donc pas venue de la victoire, même si certains ont joué à se faire peur, mais plutôt de la candidature "surprise" de Laurent Lafaye, 1er secrétaire départemental, qui a "imposé" au lendemain du 2ème tour une primaire au sein du P.S. à Jean-Claude Leblois qui avait pourtant été le chef de file des socialistes lors de la campagne. Celui-ci ne l'aurait finalement emporté que de... 5 voix. (Néanmoins, en peu de temps, Laurent Lafaye essuie une défaite aux sénatoriales et une autre lors de vote).

L'abstention au 2ème tour est d'environ 44%, les votes blancs représentent 8,31 % des suffrages et les votes nuls 5,15% (source: FranceTV.info). Il est évident que ces trois pourcentages ne sont pas - loin de là - insignifiants. De même que la progression sensible de la droite et du F.N., ils sont de sérieux clignotants dont la Fédération socialiste, qui a déjà perdu la ville de Limoges (évènement que nous avons largement commenté ici-même) et un poste de sénateur, serait bien inspirée de tirer rapidement des leçons. Nul doute que le congrès à venir du P.S. pourra en être aussi l'occasion.

En dehors du F.N., l'autre progression notable est celle de la droite, en particulier en urbain et péri-urbain - si l'on excepte cette incongruité consternante des deux binômes ayant oublié de s'inscrire à temps pour le 2nd tour (sur twitter, Emile-Roger Lombertie, le maire UMP de Limoges, a sobrement commenté: "c'est une réalité deux événements malheureux et indépendants nous privent deuxième tour sur Limoges Isle et Limoges le Palais") ! 12 élus pour le Groupe Union de la Droite (UMP UDI DVD MODEM SE), parmi lesquels des élus limougeauds, comme Sarah Gentil, Christian Hanus ou Rémy Viroulaud. Lors de la précédente mandature, la droite n'avait que 4 sièges...

Quant au Parti Socialiste, il apparaît comme le gagnant, puisqu'il dispose de 26 élus, de la majorité absolue et donc du président Leblois.On peut penser que les candidatures F.N. au deuxième tour lui ont facilité la victoire. Vincent Brousse a noté la bonne campagne du parti en milieu rural. La surprise n'est donc pas venue de la victoire, même si certains ont joué à se faire peur, mais plutôt de la candidature "surprise" de Laurent Lafaye, 1er secrétaire départemental, qui a "imposé" au lendemain du 2ème tour une primaire au sein du P.S. à Jean-Claude Leblois qui avait pourtant été le chef de file des socialistes lors de la campagne. Celui-ci ne l'aurait finalement emporté que de... 5 voix. (Néanmoins, en peu de temps, Laurent Lafaye essuie une défaite aux sénatoriales et une autre lors de vote).

L'abstention au 2ème tour est d'environ 44%, les votes blancs représentent 8,31 % des suffrages et les votes nuls 5,15% (source: FranceTV.info). Il est évident que ces trois pourcentages ne sont pas - loin de là - insignifiants. De même que la progression sensible de la droite et du F.N., ils sont de sérieux clignotants dont la Fédération socialiste, qui a déjà perdu la ville de Limoges (évènement que nous avons largement commenté ici-même) et un poste de sénateur, serait bien inspirée de tirer rapidement des leçons. Nul doute que le congrès à venir du P.S. pourra en être aussi l'occasion.

↧

↧

Retrouvez le blog de laurent Bourdelas sur l'histoire de Limoges...

↧

Une exposition-rétrospective de l'oeuvre du peintre limougeaud Pierre Jarraud

Lors des 10 ans d'Analogie à l'Espace Noriac à Limoges, en 1995:

Pierre Bernotte, artiste-peintre, Laurent Bourdelas et Pierre Jarraud, artiste-peintre

Pierre Jarraud, Elodie

L'oeuvre de Pierre Jarraud fait l'objet d'une exposition-rétrospective à l'Espace Noriac, rue Jules Noriac à Limoges, avec le soutien du Conseil départemental de la Haute-Vienne et de la Ville de Limoges. Au moment où j'écris ces lignes, nous ne savons pas encore si la Région Limousin s'associera à cet hommage organisé par L'Arbre à Trucs, avec le concours de Lucette Jarraud, l'épouse de l'artiste, et de sa fille Charlotte.

Pierre Jarraud est né le 4 juillet 1941 à Limoges.

Il a suivi les cours de l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs à Limoges puis à l’Ecole Nationale des Beaux Arts de Saint-Etienne.

Il était titulaire du Diplôme National de publicité, section Arts Graphiques.

Artiste-peintre, salué par la critique, il participa à de nombreuses expositions individuelles et collectives et il obtint de nombreuses récompenses.

Il participa activement aux publications et aux manifestations culturelles de la revue Analogie, que je dirigeais et dont il était le vice-président.

Il vivait et créait dans son atelier à Condat-sur-Vienne, en Haute-Vienne. Il y recevait les amateurs de son art.

Il a malheureusement perdu la vie de manière subite en janvier 1997, à l’âge de 55 ans.

Je conserve le souvenir d'un ami cher, talentueux et aimable.

Pierre Jarraud fait partie des nombreux artistes de talent, qui, dans leur diversité, sont sortis de l’ENAD de Limoges et ont marqué de leur empreinte la création contemporaine. Au début des années 1980, une exposition organisée par Claude Bensadoun à sa galerie Contraste avait contribué à révéler la puissance créatrice de cet artiste. Ce dernier, qui fit des paysages, des marines, des portraits… avait fait du thème de la poupée son principal objet de création. Une poupée ambiguë, souvent située dans les décors de la vie quotidienne, humanisée, érotisée. Et une peinture souvent référencée et parfois non dénuée d’humour.

En janvier 1985, dans la revue Polichinelle(n°17), François Theimer réalisa un entretien avec le peintre, dans lequel celui-ci déclara, à propos du thème de la poupée : « Son visage fait sur moi l’effet d’un miroir, peut-être que ce miroir reflète mon véritable moi-même. » Dans le beau livre posthume Poupée tu es femme consacré à l’œuvre de Pierre Jarraud, le même Theimer, expert près de la Cour d’appel de Paris, écrivait : « Avec Pierre Jarraud la toile rougit d’émotion et de plaisirà l’idée de savoir qu’elle va révéler les secrets de la poupée, des secrets de femmes émergeant du subconscient de l’artiste. Muse intarissable et insatiable, elle se métamorphose sous le pinceau : sensuelle, agressive, charmeuse et surtout généreuse… »

En 1996, dans la revue Analogie (n° 31), j'ai consacré une étude à l’œuvre du peintre intitulée Jarraud et le mystère des poupées, dans laquelle je replaçais la recherche de l’artiste dans un contexte historique en la nourrissant de comparaisons poétiques. En conclusion, j'écrivais que cette œuvre était vouée « à la représentation d’une innocence perdue à laquelle on rêve pourtant. » Dans son n° 33-34, la même revue rendit hommage à Pierre Jarraud après sa disparition, en reproduisant notamment un entretien radiophoniqueque j'avais réalisé avec lui pour Radio Trouble-Fête.

Pourquoi cette exposition ?

Presque vingt années après la disparition de Pierre Jarraud, il est plus que jamais nécessaire de se souvenir de son œuvre originale et qu’il soit reconnu à sa juste valeur.

Au moment où Limoges « ville d’art et d’histoire » et ses habitants prennent conscience de la richesse et de la diversité de l’histoire culturelle de la ville, cette exposition-rétrospective de l’œuvre de Pierre Jarraud s’impose comme une évidence.

L'exposition se tient du 26 mai au 7 juin 2015, de 13h à 18h. L'entrée est gratuite. Le vernissage a lieu mardi 26 mai à 18h30. Durant toute la durée de cette exposition, vous pourrez acquérir le très beau livre Poupée tu es femme, consacrée à l'oeuvre de l'artiste.

↧

Inquiétudes pour la place des Bancs

Retrouvez ici mon billet sur Ici c'est Limoges,

mon blog historique sur le site de FRANCE 3 LIMOUSIN

↧

Vous souvenez-vous de la canicule de 1976 en Haute-Vienne?

↧

↧

Il faut rénover la chapelle du lycée Gay-Lussac à Limoges!

Illustration sur le site Géoculture

Comme l'on écrit les auteurs du livre Les destins d'un lycée paru chez Culture et Patrimoine en Limousin (2011), "jusqu'à la Révolution, la chapelle est le lieu de grandes solennités, messes du Saint-Esprit, processions, théâtre religieux". J'ai raconté, après d'autres, dans mon Histoire de Limoges (Geste éditions, 2014), que c'est en ce lieu que sont préparés les Etats Généraux en 1789... Qu'à partir de 1907, elle sert d'abri au retable de la Mission de l'hôpital. Les destins d'un lycée a raconté "le roman" de ce retable, que l'on se souvient avoir admiré lorsque la chapelle accueillait la Biennale internationale de l'émail (1971-1994).

Malgré les souhaits et la mobilisation des défenseurs du patrimoine, comme Renaissance du Vieux Limoges (dont je suis membre) [cf: ici], les travaux de rénovation qui semblaient redémarrer il y a quelques mois, sont actuellement au point mort, pour des raisons que l'on peine à comprendre ou à imaginer...

Et pourtant! Ce lieu magnifique, en plein centre-ville, pourrait être restauré et devenir par exemple la salle de conférences et d'expositions qui fait tant défaut au vénérable lycée... Nous préparons, dans le cadre de l'association des anciens élèves, Les Rencontres de Gay-Lussac avec des intervenants prestigieux, ce serait formidable de pouvoir les y organiser.

Gérad Vandenbroucke, le président de la Région Limousin (pour peu de temps...) et Emile Roger-Lombertie, le maire de Limoges, sont deux anciens élèves du lycée. On compte sur eux et leur implication.

↧

L'uranium (et ses dangers) en Limousin sur France Culture

Mercredi 2 septembre 2015 à 17h, France Culture programme un Sur les docks captivant à propos des anciennes mines d'uranium de la région: une enquête d'Inès Léraud sur "une pollution pernicieuse et méconnue". Il faut lire son interview dans Télérama du 26/08 à ce sujet où elle explique les écueils rencontrés durant son travail.

Ce sujet demeure presque tabou mais mériterait de véritables investigations, à la fois sur le fonctionnement des mines puis leur "reconversion". Comme le note le magazine, "entre Areva, les élus et les victimes des pollutions, se joue une partition très difficile". Carole Lefrançois, qui salue l'enquête dans Télérama, écrit que "les sites visités ont aidé à la construction narrative: à l'écoute, ils se succèdent en suivant le fil des cours d'eau qui, traversant les mines, diffusent la radioactivité dans les ruisseaux, prés, lacs, étangs, jardins, rivières...".

Depuis peu, un "musée de la mine" a été ouvert sur ce thème dans la zone concernée: "Un site inédit dans le paysage muséographique minier mondial : le tout premier parcours-spectacle dédié au minerai d'uranium. URÊKA plongera ses visiteurs dans un voyage spectaculaire, interactif, pédagogique et ludique au plus profond du minerai. Ils pourront voir, ressentir et vivre la fabuleuse aventure de l’uranium. Celle qui a conduit l’homme à le découvrir, le comprendre, l’extraire, à l'utiliser ... Spectacle cinématographique en relief, excursion spatiotemporelle dans les profondeurs de l’exploitation minière. A l’extérieur un parc aux machines, avec une étonnante mise en scène des engins miniers." annonce la communication institutionnelle.

↧

Dans les années 1960, la rentrée avait lieu fin septembre (et le niveau des élèves n'était pas plus bas!)

↧

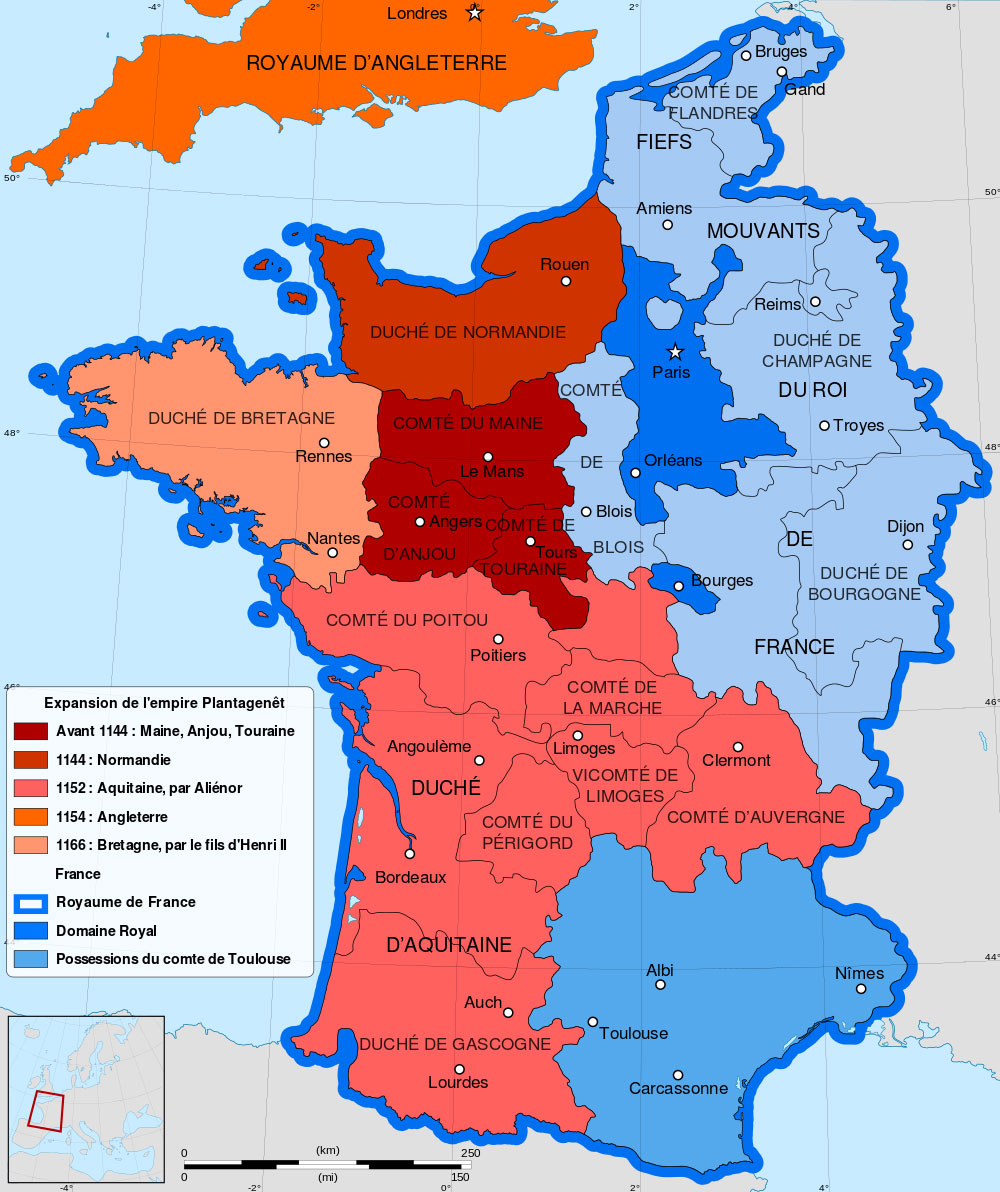

Aliénor d'Aquitaine, Monique Boulestin et Philippe Grandcoing dans Les Grandes affaires de l'Histoire

On connait l'attachement de Monique Boulestin, ancienne députée de la Haute-Vienne, femme de convictions et de culture, à la figure d'Aliénor d'Aquitaine. Elle lui a consacré un livre que j'ai présenté sur ce blog. Elle signe un portrait de cette femme d'exception dans le magazine Les grandes affaires de l'Histoire n°16, qui évoque "les reines qui ont fait la France" (et même les femmes de présidents...). On remarque que le conseiller éditorial de cette revue très illustrée et "grand public" est l'historien limougeaud Philippe Grandcoing, qui enseigne en classes préparatoires au lycée Gay-Lussac et publie lui-même deux articles dans le même numéro. Est-ce lui qui a proposé à la responsable du P.R.G. de la Haute-Vienne d'écrire celui sur Aliénor, figure emblématique de la grande Aquitaine en cours de réunification, dont Limoges fut l'un des centres majeurs au Moyen Âge?

Monique Boulestin y fait l'éloge d'une "reine rebelle", duchesse puis deux fois reine, de France puis d'Angleterre, femme d'une grande culture, forte, sage et habile, "un modèle de courage, de patience et de respect de soi" pour les femmes du 21ème siècle, selon l'ancienne 1ère adjointe du maire de Limoges, Alain Rodet, mise sur la touche politique par ses propres amis, de manière pour le moins inélégante...

↧

↧

Des nouvelles de la statue du Chêne et du Roseau disparue de l'espace public limougeaud

(c) Paul Colmar

Les familiers de ce blog savent que je me préoccupe beaucoup de la disparition, ces deux dernières décennies au moins, de statues de l'espace public limougeaud. Certains ont même trouvé des similitudes entre mes posts à ce sujet et un article publié dans le quotidien Le Populaire du Centre (qui ne fait portant jamais écho à ce blog...)!

Il y a peu, sur twitter, le maire de Limoges Emile-Roger Lombertie, m'a informé que la statue du Chêne et du Roseau serait - en mauvais état - conservée dans une réserve du Musée des Beaux-Arts. Est-elle restaurable? Sera-t-elle un jour remontrée aux Limougeauds?

↧

A paraître mi-octobre 2015: Limoges années 1950 1960 1970 chez Geste Editions

Le plongeoir des 10 mètres à la piscine Beaublanc

(c) Paul Colmar

Après le succès de L'Histoire de Limoges (à commander ici: Commande), les Editions Geste publient mi-octobre Limoges années 1950 1960 1970, un magnifique livre pour lequel j'ai choisi, introduit et légendé des photographies de l'inestimable collection du journaliste Paul Colmar.

Les lecteurs y retrouveront l'évolution de la ville dans les "Trente Glorieuses": urbanisme, traditions, fête foraine, foire-exposition, carnaval, visite des yéyés, tournage du Pain noir, etc.

Avec un poème inédit de Maurice Carême inspiré par Limoges, confié par Gérard Frugier.

Avec un poème inédit de Maurice Carême inspiré par Limoges, confié par Gérard Frugier.

↧

Limousin, Aquitaine

La campagne pour les Régionales bat son plein... pour le Parti Socialiste, Gérard Vandenbroucke, dernier président de la Région Limousin (qui se déclare "passionnément limousin" sur chacun de ses posts) , affronte Guillaume Guérin, de "Les Républicains". Tous les deux sont en lice pour un futur duc (ou une duchesse...) d'Aquitaine: Alain Rousset ou Virginie Calmels. Bientôt, le Limousin sera dilué dans la "grande région": sur 183 conseillers régionaux, il n'y aura plus que 24 limousins, et la capitale sera Bordeaux. La réforme régionale, inattendue puisque c'était la suppression des départements qui avait été annoncée, a clairement été présentée dans une logique d'efficacité et d'économie. Economies il y aura donc, avec la disparition de divers services. La Direction Régionale des Affaires Culturelles, par exemple. La suite sera vraisemblablement précisée... après les élections. Qu'en sera-t-il vraiment des services de l'Education Nationale? Et d'autres organismes moins importants, comme le Centre Régional du Livre, par exemple?

En attendant on s'amuse à chercher un nom à la future région... Comme Monique Boulestin, comme moi, Virginie Calmels se souvient d'Aliénor en proposant: "Terre d'Aliénor" - pouquoi pas, mais comment appeler alors les habitants? Pas facile. Sur le web, d'autres s'étaient amusés à suggérer Aquitaine POItou Limousin (APOIL). On parle encore de Nouvelle Aquitaine ou de Sud-Ouest Atlantique... Je propose pour ma part: Aquitaine, puisque c'est bien d'elle qu'il s'agit.

↧

%2B004-7%2B-%2BCh%C3%AAne%2Bet%2Ble%2BRoseau%2B-%2BPhototh%C3%A8que%2BPaul%2BColmar.jpg)

%2B-%2BPhototh%C3%A8que%2BPaul%2BColmar.jpg)

%2B008-20%2B-%2Bmonument%2BCh%C3%A9nieux%2B(12.1983)%2B-%2BPhototh%C3%A8que%2BPaul%2BColmar.jpg)